Die schönste Zeit, in der man leben kann, ist für viele Leute die Vergangenheit: Die Zukunft ist ungewiß und potentiell schlecht, die Gegenwart meistens banal oder problembeladen – aber die Vergangenheit wird in der selektiven Erinnerung zu einer phantastischen Phase, gegen die das Jetzt gerne mal verblaßt. Vor allem im künstlerischen Bereich braucht man auch gar nicht in der betreffenden Zeit gelebt zu haben, nach der man sich nostalgisch sehnt: So wie John Carpenter sich in das Studiosystem der Vierziger wünscht, haben viele Künstler eine Ära, die sie als erfüllendere und reichhaltigere ansehen – was oft damit zu tun hat, daß sie von den eigenen Idolen und Vorbildern bevölkert wurde, teils aber auch damit, daß dort die Umstände anders aussahen. Ich selber denke mir manchmal, im New Hollywood der Siebziger gut aufgehoben gewesen zu sein – oder wohl auch in den meisten anderen Epochen des Filmschaffens, die noch nicht von Marketingsprech, Zielgruppenorientierung, Metacritic-Geschmacksnivellierung und Selbstreferenzialität durchzogen waren.

Natürlich ist dieser Blick auf vermeintlich bessere Zeiten ein reichlich naiver – und vor allem einer, der in den jeweiligen Epochen genauso existierte. Die als Beispiel genannten New-Hollywood-Regisseure blickten ihrerseits mit großer Verehrung auf Vergangenes zurück, orientierten sich an der französischen Nouvelle Vague der 50er und 60er und an US-Größen wie John Ford, Howard Hawks und John Huston – und nach diesem Prinzip kann man immer weiter in die Vergangenheit reisen, weil die Jetztzeit im Vergleich leer wirkt. Im Teenagerdrama HART AUF SENDUNG erklärt die Figur Mark Hunter: „Es gibt für uns nämlich nichts mehr zu tun. Alles Wichtige ist schon getan und die großen Themen sind verbraucht – und dafür kriegen wir Freizeitparks. Und deswegen finde ich es wenig erheiternd, genau in der Mitte von einem vollkommen ausgelaugten Zeitalter zu sitzen, in dem man sich auf nichts mehr freuen und zu niemanden aufblicken kann.“ Es ist bezeichnend, daß die Worte sich 23 Jahre nach Erscheinen des Films immer noch wahr anhören – und es wohl in vielen Jahren auch immer noch tun werden.

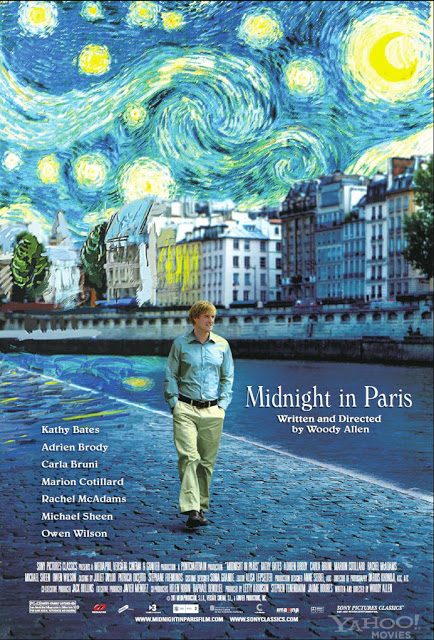

In Woody Allens wunderbarem Spätwerk MIDNIGHT IN PARIS gerät der junge amerikanische Autor Gil Pender während eines Paris-Aufenthalts unversehens in sein persönliches goldenes Zeitalter: Das Paris der Zwanziger Jahre. Eigentlich ist Pender – der als Drehbuchautor für belanglose Filme durchaus erfolgreich ist, aber eigentlich lieber einen gehaltvollen Roman schreiben will – mit seiner Verlobten Inez und deren Eltern auf Kurzurlaub in der französischen Hauptstadt. Aber Inez, die sich für Gils romantisierte Vorstellungen der kulturellen Vergangenheit der Stadt nicht interessiert, zieht lieber mit dem pseudointellektuellen Schwafler Paul durch Museen und Umland – und als Gil des Nachts leicht angeschwipst durch die Straßen läuft, wird er von Menschen in einem altmodischen Fahrzeug aufgesammelt und zu einer Party gebracht, wo er F. Scott Fitzgerald, dessen Frau Zelda und den Songwriter Cole Porter kennenlernt. Später trifft er auch noch Ernest Hemingway – und dann, im Laufe der nächsten Nächte (tagsüber befindet sich Gil in der Gegenwart), auch noch Gertrude Stein, Pablo Picasso, Salvador Dalí und andere legendäre Künstler.

Allen macht wenig Aufhebens um den jeweiligen Zeitwechsel – ein strenges Regelwerk, nach dem dieser Besuch in der Vergangenheit stattfinden kann, wäre ebenso unsinnig wie eine klare Trennlinie zwischen Fiktion und Realität. Träumt Gil seine Aufenthalte in den Zwanziger Jahren nur? Oder trifft er wirklich seine kulturellen Vorbilder? Ganz genau wissen wir es nie, und Allen läßt einerseits Raum für die betörende Magie dieser Nächte, behandelt die Angelegenheit aber andererseits so beiläufig, daß sie für bare Münze genommen werden kann. Sein Hauptdarsteller Owen Wilson – ein Schauspieler, von dem man gerne vergißt, daß er neben allerlei Krawallkomödien auch in Charakterstücken wie DIE TIEFSEETAUCHER oder THE MINUS MAN spielt – hält diese Mischung aus Staunen und Selbstverständlichkeit mit bemerkenswerter Balance: Natürlich ist Gil verwirrt, daß er sich plötzlich in den Zwanziger Jahren befinden soll, und natürlich ist er enthusiastisch, mit Idolen wie Ernest Hemingway über Literatur reden zu können – aber er gibt sich gerne diesem Traum hin und hinterfragt ihn schon nach kurzer Zeit kaum mehr.

Eine Traumvorstellung ist die Begegnung mit den Legenden freilich auch für den Zuschauer, und Allen spielt mit Witz und Leichtfüßigkeit damit, was wir über diese Personen wissen. Hinter Zelda Fitzgeralds Partymentalität verbergen sich Alkoholismus und eine bipolare Störung; Hemingway dagegen spricht liebend gerne von Tapferkeit und den Schrecken des Krieges. Das Vergnügen erhöht sich, je mehr man in dieser kulturellen Epoche bewandert ist: Daß die Alice, die in Gertrude Steins Wohnung die Tür öffnet, Steins Lebensgefährtin Alice B. Toklas ist, weiß man nur, wenn man zumindest den Titel von Steins Memoiren kennt (THE AUTOBIOGRAPHY OF ALICE B. TOKLAS); auch für Witze um Dalís Fixierung auf das Rhinozeros oder Gils Vorschlag an Luis Buñuel, einen Film in einem Zimmer zu drehen, das die Gäste nicht verlassen können, ist eine gewisse kulturelle Bildung nötig. Und doch ist MIDNIGHT IN PARIS kein schwieriger Intellektuellenvortrag: Die Künstler sind so liebevoll exzentrisch und lebendig dargestellt, daß man als nicht hundertprozentig Bewanderter dazu angeregt wird, sich endlich einmal ihren Werken zu widmen.

Freilich arbeitet Allen mit einer gewissen Überzeichnung, um die verführerische Vergangenheit von der wenig prickelnden Gegenwart abzugrenzen: Gils Verlobte Inez ist eine oberflächliche Zicke, die nicht einen romantischen Knochen in ihrem schönen Körper hat; der Nebenbuhler Paul ist ein arroganter Schnösel, der mit seinem Halbwissen bewaffnet auch schon mal die Pariser Fremdenführer belehrt; und Inez‘ Schwiegereltern sind hochnäsige Republikaner, für die der Wert der Kultur hauptsächlich im Preis bemessen wird. Umgekehrt haben die Figuren der Zwanziger-Welt Witz und Charme, gehen in der Kunst auf und verstricken Gil allesamt in interessante und inspirierende Gespräche. Aber natürlich ist genau dieser überdeutliche Gegensatz ein essentieller Bestandteil der zu Grunde liegenden These: Die Vergangenheit, in die man sich träumt, ist klarerweise verführerischer als die Realität.

Die ersten paar Minuten des Films verdienen übrigens besondere Erwähnung: MIDNIGHT IN PARIS beginnt mit einer Montage, die Eindrücke von Paris zeigt. Da sind touristische Orte wie der Eiffelturm oder der Triumphbogen ebenso zu sehen wie gewöhnliche Straßen und Gassen, Parks und Hotels, Häuser und Läden, Menschen und Verkehrsmittel. Die kurze Sequenz funktioniert wie eine Miniatur, ein kleiner alleinstehender Film, der in hinreißenden Bildern die Stadt einfängt – und zwar ganz ohne Postkartenkitsch und aufgesetztes Lokalkolorit, sondern mit fast alltäglichem Blick, und das bei Sonne, Regen, Dämmerung und Nacht. Den attraktiven Look behält Kameramann Darius Khondji auch im Rest des Filmes bei: Alles erstrahlt in warmer Goldfarbe, selbst die Nachtsequenzen strahlen eine einladende Wohligkeit aus – so wie Allen einst Manhattan im gleichnamigen Film mit eindringlichen Schwarzweißbildern einfing, setzt er hier Paris ein charmantes Denkmal.

Oh ja, es wäre schön, wie Gil in ein altes Auto steigen und eine andere Zeit besuchen zu können. Mit den Literaten des Algonquin Round Table diskutieren zu können. Oder den Jazzmusikern im Frankreich der fünfziger Jahre zu lauschen. Es ist eine wundervolle Phantasie, und MIDNIGHT IN PARIS hat eine immense Freude daran. Freilich erkennt Gil irgendwann, daß jede Epoche eine schon vergangene Zeit als bessere ansieht und er im Hier und Jetzt ganz gut aufgehoben ist: „That’s what the present is. It’s a little unsatisfying because life is unsatisfying“. Vielleicht ist es ein Trost, daß auch unsere Zeit in einigen Jahrzehnten als kreativ sehr reichhaltige Epoche wahrgenommen werden könnte. Da träumt dann ein junger Filmemacher davon, den alten Woody Allen beim Dreh des Films MIDNIGHT IN PARIS treffen zu können. Wobei: Das ist eigentlich jetzt schon eine sehr reizvolle Vorstellung.

Midnight in Paris (Spanien/USA 2011)

Regie: Woody Allen

Buch: Woody Allen

Kamera: Darius Khondji

Darsteller: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Carla Bruni, Tom Hiddleston, Alison Pill, Kathy Bates, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Adrien Brody

——————

4 8 15 16 23 42

Lieber Herr Genzel,

das ist ein sehr schönes Review. Vorallem die letzten beiden Sätze.

Wieder mal sehr gelungen deine Zusammenfassung&Interpretation 🙂 Regt dazu sich den Film einmal anzusehen. Hab schon öfter am Rande mal was davon gehört, wusste aber nie so richtig um was es geht.

Besten Dank, ihr Beiden. Sag Bescheid, wie er dir gefällt, Kim – ich bin neugierig! Du dürftest als Künstlerin ja auch eine eigene "goldene Ära" haben 🙂