BRIGHT YOUNG THINGS (2003). Das Regiedebüt von Stephen Fry. „Bright Young People“ wurden in den Dreißiger Jahren in England die jungen Reichen genannt, die von Party zu Party gehetzt sind und ihr Leben in einem dauernden Feierzustand verbrachten – gefreut hat’s vor allem die britischen Journalisten, die ihre Klatschspalten mit den Exzessen und Fehltritten üppigst füllen konnten. Evelyn Waugh hat seinerzeit einen Roman über die ausgelassenen Paris-Hilton-Vorgänger geschrieben: VILE BODIES, und auf dem basiert dieser Film. Darin muß ein aufstrebender Jungautor, gespielt von Stephen Campbell Moore, sich als Tratschjournalist über Wasser halten, damit er endlich genug finanzielle Sicherheit zusammenkriegt, um seiner Freundin einen Heiratsantrag machen zu können.

Allein für das Ensemble lohnt sich das Ansehen: Emily Mortimer (die sich bei der Wahl zwischen finanzieller Sicherheit und wahrer Liebe hauptsächlich für ersteres entscheidet, weil arm sein ziemlich langweilig ist), Michael Sheen (als dauerstrahlender Schönling, der beim Besuch einer in die Nervenheilanstalt eingelieferten Freundin auch gleich Schallplatten für die nächste Party mitbringt), Jim Broadbent (als ständig betrunkener Major, der unserem Helden verspricht, sein Geld auf der Pferderennbahn sicher anlegen zu können), Peter O’Toole (als Vater von Emily Mortimer, bei dem man sich nicht ganz sicher ist, ob er schwer-von-Begriff spielt oder schon verwirrt ist – er stellt dem jungen Helden einen großzügigen Scheck aus, den er mit „Charlie Chaplin“ unterschreibt), und Dan Aykroyd (als herumbellender Chef der Klatschzeitung, der nach erlogenem Skandalreport zwar verklagt wird, aber sich gar nicht daran stört, weil gleichzeitig die Auflage auf 100.000 Exemplare gestiegen ist) sind allesamt wunderbar.

Stephen Fry nimmt (wie die Buchvorlage auch) nicht nur die Partygesellschaft satirisch aufs Korn – da schleusen sich die Unterhaltungshungrigen als „Team“ eines Rennfahrers in die Boxen ein, ruinieren ihm dann Wettkampf und Rennauto, und weisen seine Empörung dann zurück, indem sie ihm sagen, er solle nicht so ein langweiliger Spießer sein – sondern läßt auch der Einsamkeit und Leere unter dem dauernden Feiern Raum: In einem großartigen Monolog listet der Held völlig ermüdet minutenlang sämtliche Arten und Lokalitäten von Parties auf, die die ganze Zeit über stattgefunden haben. Und der schräge britische Witz und die feinen Dialoge machen auch Spaß: Da „verkauft“ der junge Journalist Emily Mortimer an seinem Rivalen, damit er die Hotelrechnung bezahlen kann, und ruft sie dann an: „The most extraordinary thing just happened“.

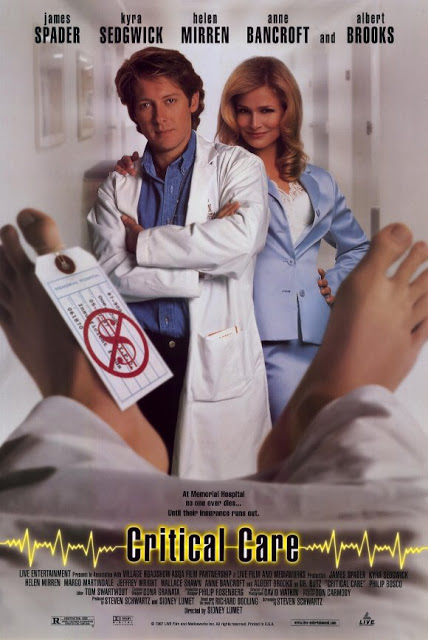

CRITICAL CARE (1997) von Sidney Lumet. Eine ganz eigene Mischung aus Satire auf das Gesundheitssystem und Debatte über Sterbehilfe: Ein junger Arzt (James Spader) gerät zwischen zwei Schwestern, die darüber streiten, ob ihr Vater im Krankenhaus künstlich am Leben erhalten werden soll oder nicht. Es stellt sich heraus, daß es beiden allein um die Erbschaft geht, die abhängig vom Zeitpunkt seines Todes – jetzt oder erst in einem Monat – entweder die eine oder die andere Schwester zur Alleinerbin von 10 Millionen Dollar macht. Da bleibt einem gerne mal das Lachen im Hals stecken – vor allem, wenn der senile Chefarzt Dr. Butz auftaucht (Albert Brooks), der sich den Tag über mit Whiskey vollaufen läßt, kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat, und Spader erklärt, daß sie die Patienten natürlich so lange am Leben halten, wie die Krankenversicherungen zahlen. Umgekehrt erläutert er seinen Plan, wie er irgendwann friedlich zuhause sterben kann: Er ist gar nicht krankenversichert, weswegen er auch sicherlich nie an irgendeine Maschine angeschlossen wird. Als ein junger Schwarzer mit Kopfverletzung eingeliefert wird, versagt ihm Butz die ärztliche Behandlung, als sich herausstellt, daß der Knabe nicht versichert ist: „Amerika ist eine Dienstleistungsgesellschaft, und für Dienstleistungen muß man zahlen. Ein Gärtner mäht dir ja auch nicht den Rasen, wenn du ihn nicht dafür bezahlst.“ In der Rechtsabteilung verdreht der Jurist derweil die Augen über den idealistischen Doktor, dem eingebleut wird, ja nie irgendeine medizinische Einschätzung zu geben, weil das Krankenhaus ja dafür verklagt werden könnte: „I wish they would teach you more about litigation in medical school“.

Zwischen den satirischen Spitzen und der Farce-Konstruktion (Butz läßt Spader andauernd in sein Büro rufen und fragt ihn dann dort, warum er ihn besucht) sind dramatische Sequenzen nicht nur um den dahinsiechenden Vater, sondern auch um einen anderen Patienten (Jeffrey Wright), der am Dialysegerät hängt und darum bittet, endlich sterben zu dürfen. Und wenn es schon um Leben und Tod geht, sind auch metaphysische Elemente erlaubt: Wright spricht mit dem Teufel (Wallace Shawn), der ihm erklärt, daß sich kein Mensch um die Sterbenden kümmert, weil es bei ihnen nichts mehr zu holen gibt, und Spader spricht an einer Stelle mit einer Nonne, die vielleicht ein Engel sein könnte.

Inszeniert ist alles ganz einfach und reduziert – einfache Setups, wenig Bewegung, und Sets, die teilweise überhöht leer und steril gehalten sind. Aber Lumet fokussiert ja gerne auf die Essenz einer Geschichte: Da reiht sich CRITICAL CARE inszenatorisch bei den 12 GESCHWORENEN und bei SEIN LEBEN IN MEINER GEWALT ein, der traurige Blick auf ein unmenschliches System stellt den Film dagegen neben NETWORK. Was für eine bittere Pille.

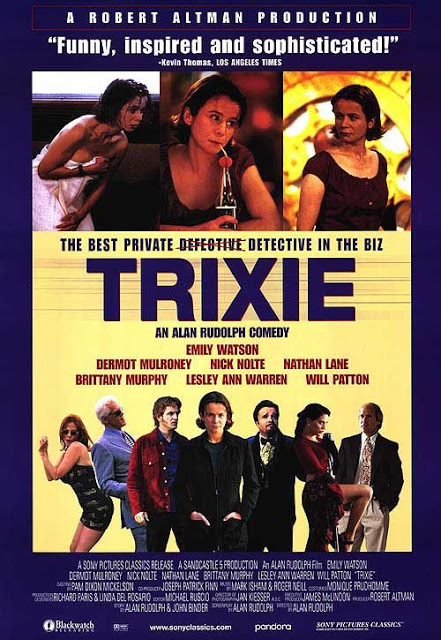

TRIXIE (2000). „Ich habe keine Ahnung, wie man Filme für ein Massenpublikum macht“, sagt Regisseur und Altman-Schüler Alan Rudolph, dessen Filme sich gerne den Konventionen und Erwartungen widersetzen. Wie bei Altman (der TRIXIE produzierte, weswegen der Film auf dem DVD-Cover auch als „Robert Altman’s Trixie“ angepriesen wird!) sind seine Filme lustig, dramatisch, merkwürdig, spielen mit Genrestrukturen und frustrieren dabei auch gerne mal den Großteil der Zuseher, die sich nie ganz sicher sind, was genau sie sich da eigentlich ansehen. Und ebenso wie bei Altman herrscht auch bei den Rudolph-Fans wenig Einigkeit darüber, welche Filme gelungen und welche fürchterlich sind.

TRIXIE könnte eine Krimiparodie sein, wenn denn die Krimihandlung parodiert würde: Die Titelheldin arbeitet als Security in einem kleinen Casino, würde aber viel lieber als Detektivin rätselhafte Fälle aufklären. Dann gerät sie an einen örtlichen Gigolo und somit in eine rätselhafte Geschichte rund um einen Senator und eine Sexaffäre. Leider ist Trixie ein wenig langsam im Kopf und drückt sich vorzugsweise in Malapropismen aus, die mitunter in brillanten Nonsens münden („Do you know this woman well enough to be acquainted with her?“ oder „You gotta grab the bull by its tail and look it straight in the eye“), aber auch viel Spaß an Sprachspielen voraussetzen. Zweimal wird angedeutet, warum Trixie so schlicht gestrickt ist – einmal erzählt sie, daß sie früh von der Schule abgehen mußte, und ein anderes Mal führt sie aus, wie sie einmal eine Bowlingkugel auf den Kopf gekriegt hat („I woke up unconscious“) – aber man ist sich nie ganz sicher, ob diese kuriose Frau mit den großen Augen als ernstgemeinte tragische Figur oder als parodistischer Witz zu verstehen ist. Vermutlich beides.

Das Schauspielerensemble ist beeindruckend: Emily Watson, Dermot Mulroney, Nick Nolte, Brittany Murphy, Will Patton, Nathan Lane, Lesley Ann Warren, Stephen Lang. Die Inszenierung dagegen ist ganz lose; kuriose und wunderbare Momente wechseln sich mit überlangen Monologen und unfokussierten Sequenzen ab. Als Ganzes funktioniert der Film genausowenig wie die Krimihandlung, als Rahmen für schräge Figuren und Ideen macht TRIXIE dann doch wieder Spaß. Und sei’s nur, um zu sehen, wie Trixie einem Mordverdächtigen vorwurfsvoll in Erinnerung ruft: „She’s dead. She will never be the same again.“

DAS GEHEIMNIS DES VERBORGENEN TEMPELS (1985). Das ist mal eine klassische Achtziger-Produktion: High Concept, großes Abenteuer für Junge und Junggebliebene, und eine Story, die Möglichkeiten für viele Effekte und Schauwerte bietet. YOUNG SHERLOCK HOLMES, so der Originaltitel, spielt mit der Idee, daß sich Holmes und Dr. Watson schon als Teenager in der Schule begegnet sind und dort ihren ersten Fall gelöst haben: Eine mysteriöse Mordserie, die sie zu einer ägyptischen Sekte führt, die in einem geheimen Tempel Menschenopfer darbringt und unliebsame Zeitgenossen mit einer Droge aus der Welt schafft, die dem Gehirn halluzinatorische Alpträume vorgaukelt. Das Drehbuch ist von Chris Columbus, Barry Levinson hat Regie geführt, und Steven Spielberg produziert: Ganz klar, daß das Abenteuer ganz im Stil der anderen Spielbergschen Spektakel der damaligen Zeit gehalten ist (und in England auch entsprechend als YOUNG SHERLOCK HOLMES AND THE PYRAMID OF FEAR verkauft wurde).

Stimmung und Ausstattung sind wunderbar, und das Skript spielt schön mit der Holmes/Watson-Dynamik und den vertrauten Elementen der Detektivgeschichten: Da kauft Watson irgendwann eine Pfeife (im Austausch gegen eine Information), weil er damit distinguiert aussieht, schenkt sie aber später Holmes, weil sie wohl doch besser zu ihm paßt. Der ganz große Wurf ist’s aber leider trotzdem nicht geworden: Die Krimihandlung ist ein wenig zu dünn, womit auch die Knobelei etwas zu kurz kommt (sowohl bei Holmes als auch beim Zuseher); viele der Effektsequenzen (großteils durch die Droge eingeführt) wirken eher als Showcase (unter anderem beinhaltet der Film die welterste rein computergenerierte Figur: Ein Ritter, der sich aus den Glasscherben eines Kirchenfensters zusammensetzt), und die großen Abenteuersequenzen sind zwar unterhaltsam, hätten aber mehr Fokus auf die Figuren sehr gut vertragen. Was soll’s: YOUNG SHERLOCK HOLMES ist ein vergnügliches Spiel mit vertrauter Materie, ein unterhaltsamer Crossover, und stellt eine schöne Ergänzung zum sonstigen Spielberg-Oeuvre der Achtziger dar.

—————–

4 8 15 16 23 42