„Das Schlimmste an diesem unmenschlichen Fernsehen ist nicht, daß alles zerstückelt und mit Werbung zersetzt wird – obwohl das schlimm genug ist. Das Schlimmste ist, daß die Bilder irgendwann alle selbst zur Reklame werden. Eine Werbung für die bestehenden Zustände. Keines der Bilder läßt einen in Ruhe.“

Der Journalist Phillip Winter reist durch die Staaten und soll einen Artikel über die amerikanische Landschaft schreiben, aber er scheitert daran. Schon seit Wochen fährt er durch das Land, aber er kann kein einziges Wort schreiben: Überall sieht alles gleich aus, jedes Motel ist identisch zu dem vorigen, überall ist das Fernsehen gleich, eine Verbindung zu den Leuten stellt er nicht her. Er macht Polaroid-Bilder von all seinen Stationen, aber die Bilder bleiben leer. „Es ist doch nie das drauf, was man gesehen hat“, sagt er. Er selbst ist nie Teil dessen, was er besucht.

Weil ihm das Geld ausgeht und seine Agentur sich weigert, ihm einen Vorschuß zu zahlen, bucht er in New York den nächstbesten Flug zurück nach Europa. Dabei lernt er eine junge Frau, Lisa, und ihre neunjährige Tochter Alice kennen, denen er hilft, Tickets für denselben Flug zu bekommen. Er verbringt den restlichen Tag in den Staaten zusammen mit den beiden, besucht mit Alice das Empire State Building. Zwischen ihm und der jungen Mutter entsteht eine intuitive Verbindung, aber es entwickelt sich nichts zwischen den beiden.

Am nächsten Morgen findet Winter eine Nachricht: Er soll mit Alice den Flieger nach Amsterdam nehmen, Lisa selbst muß noch etwas in New York regeln und wird in zwei Tagen nachkommen. (Daß eine Mutter einem fast fremden Mann ihre Tochter anvertraut, mag unrealistisch erscheinen, aber es fällt hier nicht ins Gewicht: In der Filmwirklichkeit ist es uns ja mitunter erlaubt, schnell in das Herz eines Menschen zu blicken.) In Amsterdam aber taucht Lisa dann nicht auf, keine der Nachforschungen ergeben einen Hinweis. Alice erinnert sich an ihre Großmutter, die in Deutschland lebt, und Winter beschließt, sie mit Alice zusammen zu suchen – auch wenn das Kind sich nicht an den Namen der Großmutter erinnert und nur zu wissen glaubt, daß sie in Wuppertal wohnt.

Die meiste Zeit über ist Winter widerwillig und will das Kind möglichst loswerden, um sich wieder seinen eigenen Problemen zu widmen. Aber natürlich wächst ihm Alice mit der Zeit ans Herz. Die Beziehung zwischen den beiden ist dabei nur oberflächlich ein Vater-Tochter-Verhältnis: Eigentlich ist Winter mit seinen 31 Jahren selber noch ein Kind (man beachte Winters kindliche Körperhaltung in der Badewanne, oder seine trotzigen Beleidigungen: „Milchgesicht!“), das durch Alice wieder das Sehen erlernt. Das geschieht nicht etwa, weil Alice ihm die Welt zeigt und erklärt – es geschieht, indem seine Reise durch Europa im Gegensatz zu der durch die Staaten mit Bedeutung erfüllt ist.

Die Großmutter wohnt nicht in Wuppertal, wie sich herausstellt, sondern im Ruhrgebiet („Ist das groß?“, will Alice wissen, und Winter verneint: „Nicht sonderlich“). Der einzige Anhaltspunkt, den die beiden auf der Suche haben, ist ein Photo des Hauses, in dem die Oma wohnt – ein Bild, das mehr aussagt als all die Schnappschüsse, die Winter in Amerika gemacht hat. Nachdem Alice ein Polaroidbild von Winter gemacht hat, hört der auf, selber ständig seinen Stillstand photographisch zu dokumentieren – und er merkt es nicht einmal.

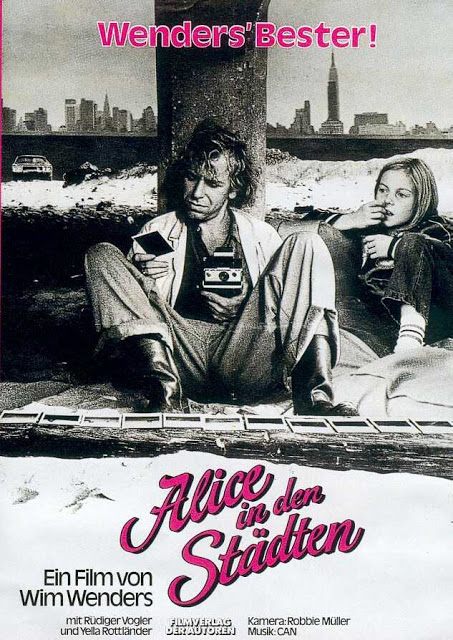

Es findet kein großes Drama statt in Wenders‘ ALICE IN DEN STÄDTEN, und die Geschichte läuft auf ein optimistisches und doch recht offenes Ende hinaus. Der Film, Wenders‘ vierter, wäre fast nicht entstanden, weil der Regisseur während des Schreibens Peter Bogdanovichs PAPER MOON sah und zweifelte, ob sein herumreisendes Paar nicht zu starke Ähnlichkeiten zu dem Vater-Tochter-Gespann Ryan und Tatum O’Neal habe. Unter der Oberfläche liegt aber noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Filmen: Weil Wenders‘ Geschichte ein Film über das Sehen ist, ist er freilich ebenso ein Film über das Kino an sich – wie ja auch Bogdanovichs Story das Kino längst vergangener Tage wiederauferstehen läßt. Und doch sind beide Filme ganz unverkennbar mit der individuellen Sichtweise ihrer jeweiligen Macher gezeichnet.

Zum Schluß liest Winter in einer Tageszeitung eine Nachricht über den Tod von John Ford. Die genaue Bedeutung der Szene bleibt offen. Möglicherweise ist es nur Wenders‘ Tribut an einen großen amerikanischen Regisseur. Vielleicht aber ist es auch eine späte Erkenntnis für den Journalisten Winter: Die amerikanische Kultur hat doch etwas zu bieten, die Bilder dort sehen nicht alle gleich aus. Nur manchmal merken wir das erst, wenn wir schon längst woanders sind. Die Bilder haben nie alleine Bedeutung, sondern nur durch uns, durch unsere eigene Betrachtung, durch den Kontext, in dem wir sie sehen. Und das wiederum erschließt sich vielleicht dann am besten, wenn uns die Bilder erst einmal einfach in Ruhe lassen.

Alice in den Städten (Deutschland 1974)

Regie: Wim Wenders

Drehbuch: Wim Wenders, Veith von Fürstenberg

Kamera: Robby Müller

Musik: CAN

Produktion: Filmverlag der Autoren / WDR

Darsteller: Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer

Länge: 107

FSK 12

—————–

4 8 15 16 23 42