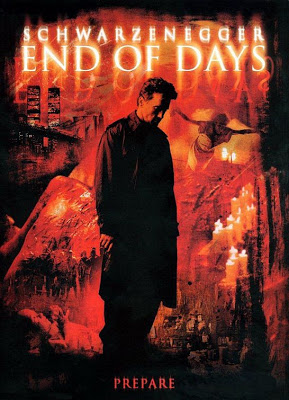

Wie sehr bot sich doch END OF DAYS als Konzept an: Es herrschte ja 1999 viel Unruhe über das Ende des Millenniums – ob man nun an den Weltuntergang durch metaphysische Gewalt oder durch technologische Probleme bei der Bewältigung eines neuen Datums glaubte, war eigentlich egal – so daß ein Weltuntergangsszenario eigentlich schon als Zeitgeist gewertet werden konnte. Und als Actionkracher konnte man einen Brachialveteranen wieder eine Stufe aufsteigen lassen: Nachdem er sich schon gegen Außerirdische, Terroristen, Sektenführer, Vernichtungsmaschinen und kleine Kindern behaupten konnte, war doch Schwarzeneggers Konfrontation mit dem Leibhaftigen quasi als Beförderung zu betrachten. (Außerdem hatte Chuck Norris schon sechs Jahre zuvor in HELLBOUND dem Pferdefüßigen kräftig gegen das Schienbein getreten: Die Konkurrenz schläft nicht.)

Und natürlich kann man sich bei END OF DAYS sehr lange über allen möglichen Unsinn entrüsten, den das Drehbuch so zu bieten hat: Sei es die Tatsache, daß angeblich die Zahl „666“ nur die umgedrehte „999“ ist, wie sie immer am Ende eines Jahrtausends erscheint (so also auch im Jahr 1999) – ganz ungeachtet der Tatsache, daß arabische Ziffern erst weit nach dem Verfassen der Offenbarung verbreitet wurden – oder sei es die genaue Deadline, zu der Satan seine Auserwählte schwängern muß, um den Antichristen ins Leben zu rufen: nämlich zwölf Uhr Mitternacht zu Sylvester 1999. In New York. Selbst Arnold fragt im Film: „Eastern Standard Time?“, woraufhin ihm erklärt wird, daß die gregorianischen Mönche unseren Kalender und unsere Zeitrechnung exakt am Erscheinen des Leibhaftigen festgehalten hätten. Man könnte jetzt darauf hinweisen, daß besagte Mönche also Wissen über Zeitzonen gehabt haben müssen; weiterhin Wissen über einen noch nicht entdeckten Kontinent; aber vermutlich hat das die gregorianischen Mönche gar nicht belastet, weil es gar keine gregorianischen Mönche gab.

Schwerer Unfug also eigentlich. Und doch ein viel größeres Filmvergnügen, als uns die weitläufige Rezeption gemeinhin weismachen will. Zur Verteidigung sei einfach nur die grandiose Szene angeführt, in der Gabriel Byrne, der Teufel, Arnold auf seine Seite ziehen will. Drei Gründe:

1. Großartig gespielt. Wenn Gabriel Byrne Arnold erklärt, wie gut er seinen Schmerz nachempfinden könne, daß er seine Familie verloren hat, nimmt er ein Bild besagter Familie und schnippt es achtlos bei dem Satz „I can’t image what it’s like“ weg. Applaus.

2. Scharfer Dialog. Satan erklärt, daß Gott einfach nur einen guten PR-Manager hat: „When something good happens, it’s his will. When something bad happens, he moves in mysterious ways.“ Dann bezeichnet er die Bibel als Gottes „press kit“, dessen Aussage sich mit den Worten „shit happens“ zusammenfassen läßt.

3. Bad-ass Arnold. Der gute Schwarzenegger, der so schön verkatert durch den Film stolpert, macht gegenüber dem Teufel einen auf dicke Hose: „Oh, you think you’re bad, huh? You’re a fucking choir boy compared to me! A CHOIR BOY!“ (Woraufhin Satan sich freut: „You’re in touch with your anger, I like that.“)

Wen schert’s, daß die Geschichte eigentlich Humbug ist? Arnold schießt mit der Pistole auf den Leibhaftigen, wechselt dann – nachdem er feststellen muß, daß das nichts bringt – zur Maschinenpistole, und wechselt abermals – wiederum nach erfolglosen Versuchen – zum Raketenwerfer. Mit derartiger Wettrüstungsmentalität hätte Ingmar Bergman einen theologischen Konflikt nie erzählt.

Peter Hyams – einer der wenigen Regisseure, die als ihr eigener Kameramann fungieren – läßt das Gepolter geschmeidig düster aussehen, und Autor Andrew Marlowe hat Zeit für Sequenzen, in denen der Teufel einen Heavy-Metal-Fan für sein T-Shirt lobt und den rüpelhaften Jungen aber wenige Momente später vom Bus überfahren läßt. Und Applaus verdient natürlich auch Arnolds Zeile, die als Quintessenz des Films verstanden werden kann: „Between your faith and my Glock nine millimeter, I’ll take the Glock.“

Und jetzt schauen wir uns gleich nochmal an, wie Arnold den Teufel schwach anredet:

—————–

4 8 15 16 23 42